教案的设计要兼顾知识的传授与能力的培养,达到双重目标,我们想要通过教案的调整,满足不同学生的学习需求,下面是写文档范文小编为您分享的《将相和》优秀教案6篇,感谢您的参阅。

《将相和》优秀教案篇1

教学目标:

1、正确认写本课生字,理解重点词语。

2、能简要复述本文的三个小故事。

3、了解三个小故事之间的内在联系。

教学重点:

复述“完璧归赵”、“渑池之会”、“负荆请罪”三个小故事。

教学难点:

引导学生把握三个小故事之间复杂的因果关系。

教学过程:

一、 谈话导入

人们都说:“文能安邦,武能定国”,这说明一个国家的生死存亡和长久发展需文臣武将齐心协力,但在战国时,曾发生一件将相有不和到和的故事,今天我们就来学习《将相和》这篇课文。

二、 初读课文,感知内容

(一)提出自读要求:

1、要求把课文读通顺、读懂。

2、借助上下文理解词义。

(二)小组合作学习

1、分小组轮流朗读课文,相互纠正生字的读音。

2、提出不懂的问题,做好记录,小组内探讨。

三、反馈交流

1、指名朗读课文。

2、把握词语的`词义。

(让学生联系上下文和借助工具书理解词义)

无价之宝 理直气壮 完璧归赵 负荆请罪

无价之宝:形容物品珍贵,用多少钱也买不到。

理直气壮:理由正确、充分,说话气势壮盛。

完璧归赵:把和氏璧完好无损地送回赵国。

负荆请罪:光着上身,背负荆条,向人请罪。

四、精读课文,合作探究

1、文题中“将”指谁?“相”指谁?“和”是什么意思?

(“将”指廉颇,“相”指蔺相如,“和”是齐心协力,共保赵国。)

2、 本文主要写了哪几个小故事?请简要复述故事。

(“完璧归赵”、“渑池之会”、“负荆请罪”)

完璧归赵:赵王得到无价之宝——和氏璧,秦王想占为己有,假意用十五座城交换,蔺相如与秦王巧妙周旋,最终把和氏璧安全送回赵国。

渑池之会:秦王约赵王在渑池会见,秦王要赵王鼓瑟,并让人记录下来,蔺相如要求秦王为赵王击缶,秦王被逼无奈,只好敲了一下缶。蔺相如也让人记录下来。秦王没占到半点便宜。

负荆请罪:蔺相如官位在廉颇之上,廉颇很不服气,扬言要让蔺相如下不来台。蔺相如一针见血的话语传到廉颇耳中,廉颇深知自己大错,背负荆条,上门请罪。

3、这三个小故事之间有什么内在联系?

(学生能说出其中的因果关系即可。教师应引导学生明确“渑池之会”是“完璧归赵”的发展,而“完璧归赵”、“渑池之会”的结果是“负荆请罪”的起因,三个小故事合起来构成“将相和”这一完整曲折的故事。)

五、布置作业

把“将相和”的故事讲给家长听。

六、板书设计

将相和

完璧归赵

渑池之会

负荆请罪

《将相和》优秀教案篇2

教材分析:

“和氏璧”可谓国宝,是世所罕见的珍贵文物,由此,本课在教学时,可渗透《中华人民共和国文物保护法》,培养学生保护文物的意识和继承中华民族优秀历史文化遗产品质,进行爱国主义。

学情分析:

五年级学生具备一定的阅读领悟能力和自主学习能力,但因课文内容年代久远,内在联系复杂,教学前可布置学生查阅有关资料,初步了解当时的时代背景和人物的情况,为学习课文作好铺垫。教学中抓住“将”、“相”之间是怎样由和到不和又到和好的,理解三个故事的因果和了解三个故事之间的联系。由于诸多原因,学生接触文物机会几乎没有,对保护文物的意识也较淡薄。加强文物保护意识的,是本课渗秀法制的重点。

素质目标:

(一)知识与技能

1、认识“璧、廉、颇、缶”4个生字;会写“赵、璧、骗、撞、怯、廉、颇、辞、诸、削”10个生字;

2、掌握“赵国、完璧归赵、撞碎、胆怯、廉颇、推辞、削弱”等词语。

(二)过程与方法

1、给课文分段,并给每段加上一个合适的小标题。

2、通过人物的言行,分析人物的性格特点。

3、在理解课文内容的基础上,分清事情的前因后果,了解故事之间的联系。

(三)情感态度与价值观

1、学习蔺相如对敌不畏、机智勇敢,对友胸怀宽广、忍辱退让的高尚品质;学习廉颇知错就改、勇于改过的精神;学习他们两个的爱国精神。

2、教学中渗透《中华人民花和国文物保护法》,培养学生保护文物的意识,进行爱国主义。

重点、难点:

(一)本课的重点是指导学生读懂课文内容,认识故事主要人物蔺相如和廉颇的性格品质。

(二)本文的难点是领悟三个小故事之间的内在联系

教法:情境教学、以读助讲、

学法:自主探究、合作交流

教学用具:《将相和》有关资料及相关课件

教学目标:

1、帮助学生认识“璧、廉、颇、缶”4个生字;会写“赵、璧、骗、撞、怯、廉、颇、辞、诸、削”10个生字;掌握“完璧归赵、撞碎、胆怯、削弱”等词语。

2、熟读课文,把握课文主要内容,了解“完璧归赵”、“渑池会见”、“负荆请罪”三个小故事前因后果。

3 、初步感受三个小故事之间的联系。

教学过程:

一、激趣导入,板书课题。

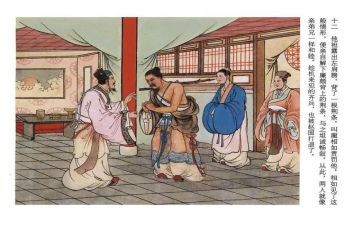

出示和氏璧图片,讲关于它的故事。

(本环节,教师根据学生实际情况,提出“文物”这个词,并让学生自由说说身边出现过或听说过的文物,从而引出《中华人民共和国文物保护法》,培养学生保护文物的意识。)

?设计意图:以故事导入,激发学生学习的积极性,变“要我学”为“我要学”通过对《文物保护法》的简介,树立学生保护文物意识,完成在学科中渗秀法制的目标。】

二、简介背景、揭示课题。

(1)出示课件:战国地图,介绍背景:“将相和”这个故事发生在战国末期,当时有齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个国家并存。秦国最强大,要统一中国,不断向其它六国进攻。赵国紧邻秦国,是一个比较弱的国家,常受到秦国的侵略。文中讲的故事就发生在秦昭襄王和赵惠文王时期。

?设计意图:教师介绍时代背景,学生了解时代背景有助于更好的学习课文。】

(2)看到课题,你想知道什么?

(看到课题,我想知道“将”、“相”分别指谁?“将”、“相”之间是怎样由不和到和的。)

?设计意图:紧扣“和”字,既培养学生质疑提问的能力,又教会学生抓住课题阅读文章的方法,从而让学生大胆猜测,三个故事之所以放在一起,是紧紧围绕“和”这一关键词。】

三、检查预习,掌握字词

(1)课件出示要检查的生字,让学生读,并积累该课词语,学生大声读。(要求读准字音,掌握字形,理解字义,会组词。)

(2)学生提出不理解的词,可以让其他的学生解答,学生说不出来的教师可以解答。重点理解完璧归赵和负荆请罪两个词。

?设计意图:学习语文就是积累和运用的过程,这一环节既使学生积累了词语,又培养了学生独立解决问题的习惯,调动了学生学习的积极性。】

四、自读自悟,整体感知

(1)出示阅读提示:

1、把课文读正确,读流利。

2、试给文中的三个小故事加一个小标题,想想三个故事之间的联系。

?设计意图:“阅读是教师、学生、文本和编者之间对话的'过程”,其中学生与文本之间的有效对话是基础。这一环节,既训练了学生的语言概括能力,又为下面的感情朗读以及对话的展开奠定了基础。】

五、交流自学情况,归纳课文主要内容。

(1)检查读文,纠词正音。

(2)交流三个小故事所加小标题:完璧归赵、渑池之会、负荆请罪。

(3)设疑激趣、理清文脉,初步了解三个故事之间的关系。

由题目里的“和”引出不“和”。那么,是什么原因导致他们的失和?又是什么原因导致他们言归于好的呢?学生讨论完成填空:

出示课件,学生补白:

因为蔺相如()立了功,被封为(),他又在()立了功,被封为(),廉颇认为他()而爬到了自己头上,所以将相(),后来,廉颇知道,蔺相如避着,为的是(),所以,廉颇(),将相()。

教师依据学生回答板书:(完璧归赵、渑池之会);(负荆请罪)

?设计意图:阅读教学要以“整体感知”为主,切忌将课文肢解。为了避免将三个看似“相对独立”的小故事教成“绝对孤立”,我将学生的视觉拉向课题中的“和”字,这就抓住了“文眼”。有“和”必有“不和”,不和的原因是什么?这就把矛盾的焦点指向了廉颇的错误认识(蔺相如就凭一张嘴)。将矛盾的焦点聚焦到蔺相如的“嘴”上。看看蔺相如是怎样凭着一张嘴官拜上卿的。这就将三件事有机的结合在一起,形成一条不可分割的主线。】

六、拓展延伸,渗透《中华人民共和国文物保护法》

同学们,读了这篇课文,相信你们对祖国历史上发生许多故事产生了浓厚的兴趣。我们的祖先真的很伟大,给我们留下了许多珍贵的文物。请同学们下去收集资料,了解一下我国有哪些珍贵的文物。同时,回去认真读一读《中华人民共和国文物保护法》,了解一下,作为一名小学生,应该怎么样保护好祖先留给我们的礼物。

七、布置作业

1、熟读课文

2、抄写字词

3、收集文物资料,阅读《中华人民共和国文物保护法》。

?设计意图:这两项作业不仅完成了本课的教学目标,而且为下一课时做好了准备。】

《将相和》优秀教案篇3

学习目标

1、理解课文主要资料。在理解课文资料的过程中感受蔺相如的机智勇敢、大局和大将军廉颇顾全大局、知错认错等优秀品质。

2、在理解课文资料的基础上,分清事情的前因后果,了解故事之间的联系

3、认读“璧、蔺”等生字,会写“赵、拒”等生字。

学习重难点

了解“完璧归赵”“渑池之会”“负荆请罪”的主要资料,感受人物形象。

课时安排

2课时。

a案

第一课时

一、走进古典名著,了解名著资料

1、导入:你必须听过或读过唐僧的故事、哪吒的故事、武松的故事、诸葛亮的故事……它们都出自我国的古典名著。哪位同学能告诉大家中国古代的“四大名著”是什么?(《三国演义》《红楼梦》《水浒传》《西游记》)

我国的文学、历史名著浩如烟海,除了“四大名著”,你还明白哪些名著?(《三言二拍》《资治通鉴》等)名著中有许多栩栩如生的人物、引人入胜的故事。在我国汉代出现了一位伟大的历史学家和文学家,他叫司马迁,他出了一部伟大的作品《史记》,请同学们翻开教材,读一读“资料袋”。(生读)

2、破题、解题。题目中“将”指谁?“相”又是指谁?“和”的意思呢?

二、走进课文资料,领悟文章中心

1、听课文配音朗读,边听边想:课文主要讲了哪三个故事?指名说后再让学生上台板书。(完璧归赵渑池相会负荆请罪)

2、学生自读课文,把生字词多读几遍。

生提出不理解的词语当场交流解决。

3、指名接力自读课文。想想,课文哪些自然段讲“完璧归赵”?哪些自然段讲“渑池之会”?哪些自然段讲“负荆请罪”?

读后反馈、明确:第1~10自然段讲“完璧归赵”;第11~14自然段讲“渑池之会”;第15~18自然段讲“负荆请罪”。)

4、学习“完璧归赵”的故事。

(1)指名读课文第1~10自然段。其余同学边听边想,再提出几个感兴趣或不理解的问题。

(2)先在小组内交流解决;再指名提出小组尚未解决的问题,全班交流解决。

(3)以下的问题如果学生没有提及,能够由教师提问,重点讨论:

①蔺相如想了一会儿,说:“我愿意带着和氏璧导秦国去。……”

蔺相如说话前为什么要“想一会儿”?(一是因为这是一个事关国家是不是受辱和生死存亡的重大问题,务必思考成熟,二是因为这是一个难题,不能不假思索就能够找到解决问题的办法,所以要思考。但蔺相如“想”了“一会儿”就有了解决问题的办法,表现出蔺相如的才智的确有超过一般人。而解决问题的办法是蔺相如自己带着和氏璧到强大的秦国去,表现出蔺相如胆识过人和为了国家的利益置个人安危于度外的勇于牺牲的精神。)

②蔺相如理直气壮地说:“我看您并不想交付十五座城。此刻璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋和璧就一块儿撞碎在这柱子上!”

◇联系上下文,说说你对“理直气壮”的理解。

蔺相如为什么能“理直气壮”?(因为蔺相如已经把璧献给了秦王,秦王自食其言,不给城,秦国理屈,赵国就占了理,所以他能理直气壮地说。)

◇蔺相如真的要把“脑袋和璧就一块儿撞碎在这柱子上”吗?(蔺相如又利用秦王喜欢璧的心理,用要撞碎和氏璧来威胁秦王,目的是把璧要回来,送回赵国,不是真的要“撞”。但如果秦王硬逼他,他也会真撞的,他决不会让和氏璧落到秦王手里。)

◇读这句话,读出“理直气壮”的语气来。

③到了举行典礼那天,蔺相如进宫见了秦王,大大方方地说:“……”

蔺相如为什么能大大方方?能够用哪些词语来形容这个时候蔺相如的心理状态?(踏实、坦然、简单、放心、沉着、简单、无惧无畏)

④秦王没有办法,只得客客气气把蔺相如送回赵国。

从“只得”“客客气气”中你读懂了什么?

(秦王的“客客气气”与蔺相如的“大大方方”构成比较,说明不可一世的秦王最后在蔺相如的面前败下阵来,而蔺相如则取得第一个回合的胜利。“只得”说明秦王的“客客气气”,是无可奈何,没有别的办法,不是甘心失败。)

(4)从这个故事中你能够看出蔺相如是个怎样的人?

完成练笔:

蔺相如是一个__________________的人(胆识过人、机智勇敢、随机应变、勇于牺牲、英勇无畏、足智多谋……)

⑤朗读课文第1~10自然段。

三、布置作业

1、抄写生字。

2、朗读课文。

第二课时

一、继续走进课文,理解资料

前一节课,我们学习了课文中“完璧归赵”的故事。这天我们继续学习新的资料。

1、学习“渑池之会”的故事。

(1)生默读课文第11至14自然段。提出几个感兴趣的或不理解的问题进行交流。如蔺相如为何拼命地坚持要秦王为赵王击缶?秦王为何不敢拿赵王怎样样?

(2)提问:

①在课文的这个部分中,你对哪些词句感受最深刻?

②这场斗争,赵国和秦国是打个平手,还是赵国占了上风?(赵国赢占了上风。因为秦国是强国,赵国是弱国,秦王和赵王一样为对方演奏乐器,秦王吃亏了。再说,赵王是秦王叫他鼓瑟的,而秦王是被蔺相如逼着击缶的,秦王和蔺相如身份不一样,要求对方的方法也不一样,所以说是赵国占了上风。)

③你能用一些词语和句子来形容秦王的失败吗?(搬起石头砸了自己的脚、自取其辱……)

(3)指导有感情地朗读。

2、学习“负荆请罪”的故事。

(1)指名读课文第15至18自然段。

(2)说廉颇负荆请罪,同学们认为廉颇有罪吗?(答案能够是──廉颇只能说犯错,不能说有罪。廉颇认为自己有罪,这说明廉颇对自己要求很严格。也能够是──如果廉颇不及时改正错误,就要成为国家的罪人。

(3)廉颇负荆请罪,能够看出廉颇是是个怎样的人?(知错就改的人,最终还是以国家利益为重的人。)

(4)透过这个故事,你对蔺相如又有哪些认识?(以国家利益为重,顾全大局,胸怀宽广)

(5)有感情地朗读这部分。

二、回归全文,总结提高

1、理解“完璧归赵”“渑池之会”“负荆请罪”三个成语的含义。

2、说说三个故事之间的联系。

前面两个故事,写廉颇与蔺相如的“和”才维护了国家的尊严,保证了国家的安全。后面一个故事,廉颇与蔺相如为了国家的利益,由“不和”到“和”。全文围绕“和”字来写。

3、说说你喜欢文中哪个人物,为什么?

三、布置作业

1、抄写喜欢的词语和句子。

2、有条件的同学课外阅读司马迁和其他历史人物的故事。

(福建省厦门市康乐小学黄秀婷福建省厦门市金尚小学蒋丽萍)

b案

教学过程

第一课时

一、揭题质疑

1、出示课题。理解:“和”,就是和好。

2、质疑激趣。看到课题,你们想明白什么?

“将”和“相”是谁?他们之间发生了什么事?他们为什么和好?

二、初读感知

1、带着问题自读课文,要求读准字音,读通课文。

2、简单介绍历史背景。

3、快速浏览全文,把“将”、“相”的名字用________画下来。同时想一想,这篇文章讲了几个小故事?用自己的话简单概括一下。(“完璧归赵”、“渑池之会”和“负荆请罪”。)

三、理清层次

1、这三件事情分别用了哪几个自然段来叙述的?根据提纲给课文分段,说说每段的主要意思。

2、交流。

第一段(1~10)自然段,写蔺相如出使秦国,机智勇敢,保护国宝,立了大功。

第二段(11~15)自然段,写蔺相如在渑池会上,维护国威,又立新功。

第三段(16~18)自然段,写廉颇负荆请罪,将相和好。

四、深入研读

1、你觉得廉颇和蔺相如由和转向不和的原因是什么?课文中哪里开始写到了不和。

“我廉颇功无不克,战无不胜,立下许多大功。他蔺相如有什么能耐,就靠一张嘴,反而爬到我头上去了。我碰见他,得给他个下不去!”

(1)请同学们自由读一读,从廉颇的话中能读懂些什么?(廉颇内心的不满……)

(2)指导有感情地朗读。

2、这样下去,廉颇和蔺相如迟早有一天会闹僵,到那时,赵国可能将国将不国了。你此刻的任务是劝服正在气头上的,什么也听不进去的廉颇。为了劝好,老师推荐大家读读全文,看看蔺相如是不是真的靠一张嘴,没什么能耐?

3、出示学习提示:

(1)学习任务:一边读一边感悟,哪些地方能够看出了蔺相如并不仅仅仅靠一张嘴,他是有能耐的。

(2)学习推荐:推荐大家先划出重点句子或重点词揣摩人物特点,并感情朗读,然后采用摆事实或讲道理的方法,来说服廉颇。

(3)友情提醒:你能够直接从蔺相如的语言、动作来体会蔺相如的特点;也能够从赵王和秦王的表现跟蔺相如作比较,从而体会蔺相如的特点。

4、学生自主研读课文

5、交流

第二课时

一、感悟体会

1、说说哪些地方能够看出了蔺相如并不仅仅仅靠一张嘴,他是有能耐的.。

2、根据学生的回答,随机指导几个重点句子的理解。

(1)“蔺相如看到这种情形,直到秦王没有拿城换璧的诚意,就上前一步说:‘大王,这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。’……说着举起和氏璧就要向柱子上撞。”

①自由读这段话,从中你发现了蔺相如得什么特点?从哪里看出来的?

“……我指给您看”这是有谋;

“我的脑袋和璧就就一块儿撞碎在这柱子上。”这是有勇。

②体会蔺相如在说这些话时的情绪,有感情地朗读蔺相如说的话。

(2)“蔺相如一看秦王这样侮辱赵王,生气极了……蔺相如也叫人记下来,所在渑池上,秦王为赵王击缶。”

①读读这段话,想象当时的情境。

②从那里能够看出蔺相如得什么特点?

“我就跟你拼了”──舍身救主

“秦王被逼得没法,只好为赵王击缶。”──不畏权势

二、主角体验

1、导入:廉颇猛然醒悟到自己的错误。于是有了动人的负荆请罪这一幕。

2、读一读书上描述负荆请罪的句子。

3、引导学生看插图,书上只说:“他脱下战袍,背上荆条,亲自到蔺相如门上请罪。蔺相如见廉颇来负荆请罪,连忙热情地出来迎接。”廉颇负荆请罪一向被后人传为美谈,我想他们当时必须说了许多感人的话。你能不能替作家把他们当时说的话还原出来。

4、学生写作,交流。

5、想象说话:如果当时围观的百姓看到了这动人的一幕,他们会说些什么?这件事传到赵王或秦王的耳朵里,他们可能会说些什么?廉颇的属下或蔺相如的属下看到大将军廉颇负荆请罪,又有何感想?这天的你看到了这动人的一幕,回想起生活中和他人相处的点点滴滴,又想说什么?请你任意选取一个主角说一说。自由准备──同桌互说──指名说。

6、同学们,一位功勋卓著,叱咤风云的老将军,他能够脱下战袍,露着脊背,赤着脚,背上荆条,跪在相府门前认错,这需要何等的胸襟和气魄啊!所以,有句俗语叫:宰相肚里能撑船,将军背上能插荆。

三、总结提升,课后延伸

1、学完了课文,请你结合课文资料,说说你喜欢哪个人物,为什么?

2、感兴趣的同学能够课后去阅读有关的书籍,了解一下之后秦国灭了六国,赵国也包括在内。那么赵国之后怎样也逃脱不了被灭亡的命运呢?

《将相和》优秀教案篇4

【教学目的】

1、理解课文主要内容。感受蔺相如的机智勇敢、顾全大局和廉颇知错就改的优秀品质。

2、在理解课文内容的基础上,了解事情的前因后果,理清各段之间的联系和各段与整篇的关系,培养逻辑思维能力和务求理解的'读书习惯。

3、懂得遇事要顾大局、识大体、讲团结的道理。

4、掌握本课生字新词。

【教学重点、难点】

感悟人物特点,理清各段内容之间的内在联系。

【教学方法】

自读感悟,讨论交流,写话。

【课时布置】

3课时(展示第二课时)。

【教学过程】

第一课时

一、激趣导入,板书课题

交流课前搜集的故事背景资料。

二、检查预习,质疑问难

三、初读课文,同学自悟

1、指名分节朗读课文,师生一起纠正读中存在的问题。

2、速读课文,讨论交流:

⑴ 在书上画出“将”、“相”分别指谁?“和”是什么意思?

⑵ 本文主要讲了一个什么故事?

3、理清脉络,概括段意:

⑴ 本文讲了几个小故事?找出每个故事的起止,并用一个合适的小标题概括每个小故事的内容。

⑵ 讨论交流。

4、再读故事,明晰每个故事的起因、经过、结果。

四、熟读课文

《将相和》优秀教案篇5

教学目标:

1.学会10个生字,能正确读写下列词语:召集、大臣、允诺、廉颇、抵御、侮辱、拒绝、战袍、完璧归赵、负荆请罪。

2.初读课文,了解时代背景。

3.理清课文脉络。

教学过程:

一、初读课文,了解大意

1.听课文朗读录音,导入新课,边听边想:

(1)“将、相”分别指谁?

(2)这篇文章写了他们之间的什么事呢?

2.自由小声读课文,看看是分哪几个小故事来写的?

完璧归赵(1一10自然段)

渑池之会(11一15自然段)

负荆请罪(16-18自然段)

教师小结:这篇课文通过完璧归赵、渑地之会、负荆请罪这三个小故事的.记叙,写出了将相之间由和到不和又到和好的发生、发展和结果。

3.小组学习

(1)分别朗读每一部分,读准字音,把句子读通顺。互相纠正其中的错误。

(2)小组长组织大家学习生字新词。

(3)质疑。

二、了解时代背景

1.齐读第一句话,你是怎么理解的?

2.教师介绍时代背景。

四、交流小组学习情况

五、布置作业

1.抄写生字新词。

2.有感情地朗读课文。

3.思考:你最喜欢文中的哪个人物?为什么喜欢?并用具体事例来说明。

《将相和》优秀教案篇6

教学目标:

1、能在阅读中独立认识本课生字。能读准词语“渑池、鼓瑟、击缶、上大夫、上卿”的音;能在语境中理解“勃然变色、声色俱厉、负荆请罪”等词语的意思。

2、能了解“将相和”的故事,能借助提示简要概括“渑池之会”的内容,知道渑池之会的功劳是二人通力合作的结果;能转述“负荆请罪”中将相二人的话,体会“和”的含义。能在理解内容的基础上,尝试有感情地朗读关键语句。

3、感受蔺相如在渑池之会上的智勇双全,面对廉颇挑衅时的宽阔胸襟;感受廉颇知错就改的'勇气;体会两人以国家利益为重的爱国之情。

教学重点、难点:

1、能了解“将相和”的故事;能转述“负荆请罪”中将相二人的话,体会“和”的含义。

2、感受蔺相如在渑池之会上的智勇双全,面对廉颇挑衅时的宽阔胸襟;感受廉颇知错就改的勇气;体会两人以国家利益为重的爱国之情。

学生准备:

预习课文,查找关于廉颇、蔺相如的历史资料。

教学过程:

一、理解课题,整体感知。

1、揭示课题:35《将相和》

2、理解课题:课题中将指谁?相指谁?和是什么意思?从课题知道课文讲什么?

3、默读全文,了解“不和”的原因。

(渑池之会上,蔺相如又立了功,赵王封他做了上卿。职位比廉颇高。)

4、指导朗读廉颇的话,引入渑池之会。

出示句子:我廉颇攻无不克,战无不胜,立下许多大功。他蔺相如有什么能耐,就靠一张嘴,反而爬到我的头上。我碰见他,非得叫他下不了台!

二、深入文本,品读感悟

●渑池之会

1、自渎3——8小节,想想:渑池之会这个故事围绕哪些人?写了一件什么事?

2、根据提示简要概括渑池之会的内容,介绍乐器“瑟”和“缶”。

3、再读3——8小节,划出蔺相如说的话,联系上下文想想他问什么这样说?

4、理解蔺相如说的两句话,能有感情地朗读并体会人物性格特点。

出示句子:“听说大王善为秦声,请为赵王击缶。”

“你我现在相距只有五步。再不答应,我就跟你拼了。”

理解句子:

句一:“听说大王善为秦声,请为赵王击缶。”

(结合学生的交流,随即联系前文秦王的话和第二节蔺相如劝赵王赴渑池会的内容。)=

句二:“你我现在相距只有五步。再不答应,我就跟你拼了。”

(师补充《史记?廉颇蔺相如列传》的内容)

(能从蔺相如的话中知道他这么说、这么做的原因,感受蔺相如在秦王面前不甘示弱、大智大勇)

指导朗读

5、小结:蔺相如是不是没有能耐,就凭一张嘴呢?看来廉颇说错了。

●负荆请罪

1、齐读廉颇的话,并指名转述。

出示句子:“我廉颇攻无不克,战无不胜,立下许多大功。他蔺相如有什么能耐,就靠一张嘴,反而爬到我的头上。我碰见他,非得叫他下不了台!”

(提示学生在这里转述要有称呼,用敬语。)

2、自由读10——14小节,找找:蔺相如听到这话怎么做?怎么说的?

3、理解蔺相如说的话,能有感情地朗读并正确转述

出示句子:“秦王我都不怕,我会怕廉将军吗?大家知道,秦国不敢进攻我们赵国,就因为赵国武有廉颇,文有蔺相如。如果我们两个闹不和,别人不是就有机可乘了吗?”

4、过渡:原来蔺相如对外不甘示弱;对内却处处示弱。不是因为怕,而是以国

为重。

5、联系上下文说说:廉颇“不应该”什么?于是他怎么做?

6、理解“负荆请罪”的意思,感受廉颇知错就改的勇气。

出示句子:他脱下战袍,背上荆条,亲自来到蔺相如门上。

用一个成语概括就是:负荆请罪。“负”的意思就是:背。

7、想象说话

廉颇二人见面会说什么?展开合理想象。

三、总结全文、合为一体。

从此两人结为知己,同心协力保卫赵国!完璧归赵、渑池之会你、负荆请罪,这三个小故事结合在一起构成了著名的历史故事——《将相和》。

板书设计:

35、将相和

(完璧归赵)蔺相如(渑池之会)

以国家利益为重

(不服气)廉颇(负荆请罪)

教学效果反馈:

本课的教学重点是引导学生品读重点语句,感受人物特点。在教学中,我注意渗透“抓重点语句体会人物特点”的学法指导,因此,学生能较为准确地抓住重点语段进行品读,如能抓住描写蔺相如语言、神态、动作的语句进行朗读、理解、体会,感悟蔺相如的机智勇敢与爱国之心。在语言实践活动中,由于学生对文中人物的语言、神态、动作较为熟悉,因此,让学生以“我非常喜欢(或敬佩)蔺相如(或廉颇)”为开头,联系课文内容写一段话时,学生写得内容较为丰富,语言也较生动。

《将相和》优秀教案6篇相关文章: